岡田 康介

名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。

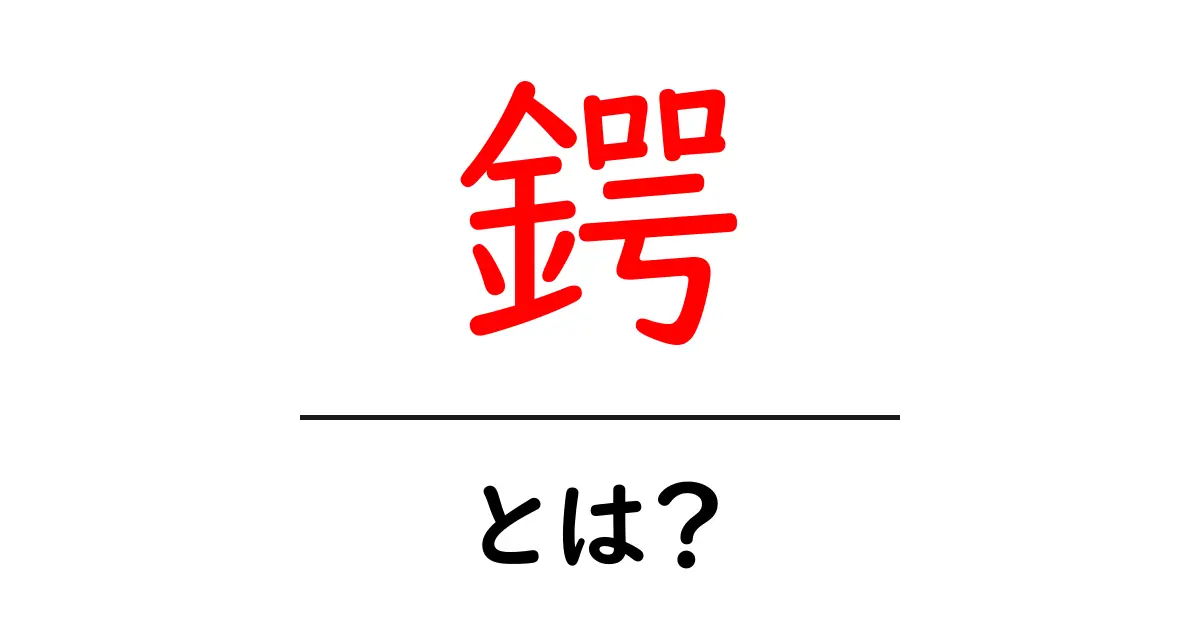

鍔・とは?

鍔とは、日本刀の刀身と柄の間にはさまれる「かまえ」を守る部品です。正式には「鍔(つば)」と読み、英語では tsuba と呼ばれることもあります。

鍔は元々、敵の刃があなたの手に当たるのを防いだり、剣の回転を安定させたりする目的で作られました。刀を振るときに指が滑るのを防ぐ役割もあり、実用性に加えて美しい模様を持つことが多いのが特徴です。現代ではコレクション品や美術品としての価値もあり、装飾品としての意味が強くなることもあります。

鍔の歴史と役割

鎬の歴史の中で、鍔は武器の一部として長い時間をかけて進化してきました。江戸時代には職人の技が光る細工鍔が多く生まれ、家紋や自然のモチーフを浮かべたデザインが流行しました。鐔という漢字も古い表記として使われ、現在でも読み方は同じです。鍔の素材は主に鉄ですが、銅や鋼、金属の合金を使った装飾的な鍔も作られました。

鍔の種類と特徴

鍔には形や穴の有無、装飾の程度などでいろいろなタイプがあります。以下の表は代表的なタイプと特徴の一例です。

このように鍔は材料だけでなく、形状や模様によっても違う意味合いを持ちます。実用品としての機能だけでなく、武家社会の象徴や美術的表現の場としても重要でした。

現代の鍔の楽しみ方とお手入れ

現代では鍔はコレクションの対象としてだけでなく、インテリアの一部として飾られることもあります。手入れをするときは、湿気を避けて乾燥した場所で保管し、金属部分には薄い油を塗って錆を防ぐと良いでしょう。直射日光や高温多湿を避け、湿度を一定に保つことが長持ちのコツです。鑑賞用の美術品として扱う場合も、ホコリをやさしく拭き、過度な接触を避けると傷つきにくくなります。

鍔の話題は「刀剣の美学」と「工芸の技術」が交差するところにあります。興味を持ってじっくり見ると、同じ鍔でも作られた時代や場所によって表情が違うことに気づくでしょう。もし興味が深まったら、博物館の特別展や鍔師の技法解説などを探してみると良いです。

まとめとして、鍔は単なる柄の飾りではなく、刀の機能・美・歴史をつなぐ大切な部品です。初心者の方はまず形や模様の名前に触れ、次に所蔵品の写真を見比べてみると理解が進みます。

鍔の関連サジェスト解説

- 鐔 とは

- 鐔 とは日本刀の柄と刀身の間にはさまれる金属の板のことです。読み方はつばで、漢字では鐔と書きます。現代では刀の部品としてだけでなく美術品としても語られます。鐔 の主な役割は、握る手のすべり止めと刀身への衝撃を和らげること、そして安全を保つことです。形やデザインは時代や流派で大きく異なり、鉄板のみのシンプルなものから銅合金や鋼を厚く叩いて作る豪華なもの、絵柄が彫られたり蒔絵が施されたりする装飾的なものまであります。材質には鉄や銅合金鋼などが使われ、重さや強さは設計によって変わります。昔の武士の家紋や季節の図柄が彫られることも多く、現在ではコレクション品や博物館の展示品としても人気です。補足として鐔 には伝統的に鍔と書く場合もありますが意味は同じ部品です。この記事は鐔 の意味や役割、デザインと材料の基本を初心者にも分かるように解説しました。

- つば とは

- つば とは、口の中で作られる唾液のことを指します。唾液は唾液腺と呼ばれる場所から分泌され、日常的に少しずつ作られています。つばは食べ物を口の中で薄く広げ、包み込んで飲み込みやすくする基本的な役割を持っています。さらに唾液にはデンプンを分解する酵素のアミラーゼや、口の中の細菌を抑える抗菌成分、粘り気を出すタンパク質などが含まれており、食べ物を消化に向けて準備すると同時に口腔の健康を保つ働きがあります。唾液は主に耳下腺、顎下腺、舌下腺という三つの唾液腺から作られ、それぞれの腺が少しずつ異なる特徴の唾液を作り出します。個人差はありますが、1日にかなりの量が分泌され、喉の乾きを防ぎ、話すときの滑らかさもサポートします。日常生活では、つばは会話や食事の際に絶えず作られていますが、過度に出す場面や公衆の場での吐く行為はマナーとして避けるべきです。風邪などで唾液の分泌が減ると口が渇き声が出にくくなることもあります。つばという言葉は漢字では唾と書くことが多く、読み方はつばです。つばは私たちの口腔機能を支える大切な役割を持つ、身近でとても重要な自然現象です。

- 唾 とは

- 唾 とは唾液のことを指します。唾液は口の中で作られる粘液状の液体で、食べ物を飲み込みやすくする潤滑液として重要です。日常の話では唾という字だけを使うこともありますが、正確には唾液と呼ぶのが普通です。唾はどこで作られるかについて、体の中では大きく分けて三対の唾液腺が関わっています。耳の前あたりにある耳下腺、顎の下あたりの顎下腺、舌の下あたりの舌下腺です。これらの腺と口の中の小さな唾液腺が連携して、絶えず唾を作り出しています。唾には何が含まれているか。主な成分は水ですが、消化を助けるアミラーゼという酵素、粘り気を出すムチン、ミネラル、抗菌成分なども含まれています。唾は口の中の細菌を抑える役割もあり、風邪を引いたときや喉が乾くと唾液が減りやすくなります。唾の役割を見てみましょう。潤滑作用で食べ物をかみ砕いたり飲み込みやすくします。味を感じる舌の表面を覆い、味をしっかり感じられるようにします。口の中をきれいに保つ働きもあり、虫歯や口臭の予防にもつながります。もちろん消化の入り口として、食べ物の中のデンプンを少しずつ分解する手助けもします。唾を守る生活習慣について、よく噛んで唾液の分泌を促したり、水分をこまめにとることが大切です。ストレスや薬、風邪薬の影響で唾液が少なくなることもあります。脱水を防ぎ、砂糖の多いお菓子を食べ過ぎないようにすることも唾の健康を保つコツです。まとめとして、唾とは口の中で作られ、さまざまな成分が含まれる液体で、潤滑・消化・口腔ケアなど多くの役割を持っています。中学生のみなさんもしっかり理解して、健康な口の中を保つ手助けとして覚えておくとよいでしょう。

- ツバ とは

- ツバ とは、日本語の言葉として、文脈によって意味が変わる多義語です。主に帽子の縁を表す意味と、鳥のくちばしを指す意味の2つが一般的に使われます。まず帽子のツバについて説明します。帽子のツバは、日差しを遮る役割をもち、形は長さや角度を変えることでファッション性にも影響します。日常会話では「ツバが広い帽子」「ツバを曲げる」などの表現が使われ、英語の brim に近い感覚です。次に鳥のツバですが、鳥の頭部にある硬い先端部を指し、種によって鋭さや形が異なります。図鑑で「ツバの形状」や「ツバの長さ」を比べると、鳥の種類を見分ける手掛かりになることがあります。多義語の特徴として、同じツバという字面ですが、前後の文脈で意味が決まります。読み方はどちらもつばで、漢字は同じ「ツバ」です。初心者の人は、話題が帽子なら縁、動物ならくちばしと覚えると混乱を避けやすいです。文章を書くときは、意味を取り違えないよう、前後の語句を確認することが大切です。最後に、検索で「ツバ とは」と出てきたときには、上記の二つの意味を思い出して使い分ければ、読み手にも伝わりやすい記事になります。

- tuba とは

- tuba とは、金管楽器の中でも最も大きく、音域が低い楽器です。吹奏楽やオーケストラ、ブラスバンドなどでベースの役割を担い、低い音で曲の土台を作る重要な存在です。形は長い銅管をぐるぐると巻き、先のベルと呼ばれる大きな開口部につながっています。音を出す仕組みは、演奏者がマウスピースに唇を振動させて息を吹き込み、バルブと呼ばれる3~4つの部品を押し下げて管の長さを変えることで音高を変えます。音の特徴は、深く太い響きで、同じ楽団の中で最も低い音域を担当します。楽曲によってはリズムの基礎を支える動機的な動きや、低いメロディを奏でることもあります。種類にはBBb、CC、EEb、Fなどの調子があり、学校の吹奏楽部ではBBbがよく使われます。マーチング用にはサウザフォンという別機種が使われることもありますが、サウザフォンは体に回して演奏する設計が特徴です。初めてtuba に触れる人には、正しい姿勢と息の使い方、口の形を練習することが大切です。背筋を伸ばして肩の力を抜き、左右の手の位置を覚え、左手で楽器を支え、右手でバルブを押す感覚をつかみます。音を出す最初の段階では、低い音を安定させることを目標にして、長い音を一定のテンポで吹く練習をします。チューナーを使って音程を確認し、ピッチを合わせる練習も効果的です。楽器の音色を自分の耳で聴く力を育てるために、先生や先輩の演奏を聴く時間を作りましょう。

- 帽子 つば とは

- 帽子 つば とは、帽子の縁を外へ張り出した部分のことを指します。つばは顔周りを覆い、日差しを遮ることで目の眩みを減らしたり、雨粒が顔に当たるのを防いだりする実用的な役割があります。つばの幅や形は帽子の種類ごとに大きく異なり、広いつばは日差し対策に強く、狭いつばは風通しが良く動きやすい特徴があります。麦わら帽子や大きなフェドラなどは広いつばが一般的で、スポーツキャップやベースボールキャップは前方のつばが短く作られています。選ぶときは、着る場面や季節、快適さを基準にするとよいです。素材(麻・綿・ナイロンなど)や通気性、フィット感、洗濯のしやすさも大切なポイントです。日常使いには扱いやすい素材とサイズ感、アウトドアには日差しをしっかり遮る広いつばが向いています。つばは型崩れしやすいこともあるので、持ち運ぶときには袋やケースを使い、乾燥した場所で保管すると長持ちします。

- 刀 鍔 とは

- 刀の部品の中でも鍔(つば)は刀身と柄(つか)をつなぐ部品で、手を守る役割と美しさを両立させる大切な部分です。鍔は通常、刃の根元の横に挟まれる円形や四角形の板で、金属製が一般的ですが江戸時代の高級品では銀や金で作られ、装飾が施されていることも多いです。実用面では、鍔があることで手の甲を刀の反動から守り、手が滑りにくくなります。形は時代や流派で異なり、武士の階級や地域を示すヒントにもなりました。現代ではコレクション品や美術品としての価値があり、現代ポップカルチャーの作品にも登場します。鍔を選ぶなら、手に収まるサイズか、柄との接続部がしっかりと安定するかを確かめると良いでしょう。歴史や美術の解説を読むと、鍔の形や装飾が刀の時代背景を伝える手がかりになることが多く、刀剣の魅力を深く知る手助けになります。

- キャップ つば とは

- キャップ つば とは、帽子の前方や両サイドにある縁のことです。つばは帽子の顔回りを覆い、日差しや風を防ぐ役目を果たします。特に夏は太陽の光が強いので、目に入る光をやわらげ、眩しさを減らして視界を保つのに役立ちます。つばの長さは帽子のデザインによって違い、一般的には約4〜8センチ程度が多いです。長いほど日陰は広くなりますが、動くときに邪魔になる場面もあります。

鍔の同意語

- つば

- 刀身と柄をつなぐ円板状の金属製の護具。指を守り、抜刀時のバランスにも影響する部品で、刀剣の部品の中でも特に特徴的な名称。読みは『つば』。

- 鐔

- 鍔の旧字体・旧字表記。現代の日本語では『鍔』と同じ部品を指すことが多く、古文書や美術資料などで見られる表記。

鍔の対義語・反対語

- 露出

- 手が鍔で守られていない状態、露出している状態。鍔は防御機能なので、それがない状態が対義です。

- 素手

- 武器や防具を使っていない状態。鍔は武器の防護を担う部位なので、素手は対義的です。

- 無防護

- 防御機能が欠如している状態。

- 危険

- 防護がないことで生じる危険・リスクの状態。

- 武器なし

- 武器を携帯していない状態。鍔を含む武器の防護部品が欠如している状態とも言えます。

- 鞘

- 鞘は刃を収納する部品で、鍔は手を守る部品。機能が異なる対比の部位です。

- 刃

- 刃は攻撃の要素で、鍔は防御の要素。対義的役割を持つ部品です。

- 攻撃性

- 攻撃を重視する性質。鍔が防御寄りであるのに対して、攻撃性は対義的な性質として挙げられます。

鍔の共起語

- 刀

- 日本刀の本体で、鍔は刀身と柄をつなぐ防護・装飾部品です。衝撃を和らげ、握りやすさや美観を補う役割を持ちます。

- 日本刀

- 日本の伝統的な刀。鍔は日本刀の重要な構成部品として、機能面と美術面の両方を担います。

- 刀剣

- 刀と剣の総称。鍔は刀剣の部品として広く語られることが多く、装飾性も重視されます。

- 脇差

- 日本刀の一種で長さが刀より短い刀。鍔のデザインは脇差でも重要な要素です。

- 柄

- 刀の握り手(つか)。鍔は柄の直前に位置し、柄と刀身の結合を安定させる役割があります。

- 鞘

- 刀を収める外装。鍔と鞘は外観のバランスを作り、実用上の保持も助けます。

- 金具

- 刀の部品をまとめる金属製の部品全般。鍔・ふち・頭などが含まれ、刀装具として機能します。

- 刀装具

- 鍔を含む刀の装飾・部品全般の総称。美観と機能を両立させる役割があります。

- ふち

- 鍔の内周部を囲む金具の一つ。柄と鍔の接合部を補強し、統一感を生み出します。

- かしら

- 刀の柄の先端を覆う金具の一つ。鍔の反対側に位置し、全体のバランスを整えます。

- 家紋

- 家の紋章。鍔の装飾として紋を施すことが多く、個性や所属を表します。

- 紋様

- 紋章文様の意匠。鍔の表面デザインとして用いられ、装飾性を高めます。

- 透かし

- 金属板に穴をあけて模様を作る透かし技法。鍔の軽量化と美観を両立させます。

- 透かし彫り

- 透かしの技法の一つで、鍔の表面に空間を作る彫刻的手法です。

- 彫金

- 金属を彫って装飾を施す技術。鍔の装飾に広く用いられます。

- 銘

- 作者・工房の刻印。刀身だけでなく鍔にも銘が入ることがあり、真贋や価値を示します。

- 鍛冶

- 金属加工・製作を行う職人。鍔を含む刀装具の制作にも関わります。

- 刀工

- 刀を作る職人全般を指す語。鍔を含む全体の品質に影響します。

- 鍛造

- 金属を打ち固めて形にする加工法。鍔も鍛造で作られることが多いです。

- 鉄

- 鍔の素材として使われることが多い金属。重さと強度を提供します。

- 銅

- 銅製の鍔も古くから制作され、色味や銅味を楽しむコレクターもいます。

- 鋳造

- 金属を型に流して作る製法。銅や鉄の鍔などで用いられることがあります。

- 象嵌

- 他の素材を埋め込む技法。鍔の装飾として用いられ、華麗な意匠を生みます。

- 金工

- 金属工芸全般を指す語。鍔は金工の代表的な作品ジャンルです。

- 美術

- 美術品としての価値が評価されることがある鍔。コレクション・展示対象になりやすいです。

- 鑑定

- 真偽・価値を専門家が評価すること。鍔の鑑定は素材・作刀・時代を判断します。

- 江戸時代

- 安定した刀剣文化が花開いた時代。鍔のデザインも多様化しました。

- 戦国時代

- 戦乱期。実用性と装飾性を兼ねた鍔が多く作られました。

- 武具

- 武器と防具の総称。鍔は武具の重要な部品として長く使われてきました。

- コレクション

- 収集・保有の対象としての鍔。美術品としての価値が高いものも多いです。

- 展示

- 美術館・博物館などで公開される機会が多い鍔。歴史・技術を学べます。

鍔の関連用語

- 鍔

- 日本刀の刃と柄の間に挟まれる金属製の防具。手の保護と刃と柄の接続を安定させ、装飾的な役割も担います。

- 丸鍔

- 丸い形状の鍔。最も基本的で一般的なデザインで、江戸時代を中心に多く作られました。

- 木瓜形鍔

- 木瓜(もっか)形に似た鍔。丸形よりも独特の曲線と縁取りが特徴です。

- 透かし鍔

- 透かし(openwork)と呼ばれる穴抜きの模様を施した鍔。軽量化と装飾性を両立します。

- 板鍔

- 一枚の金属板をそのまま鍔の形状に成形した、初期的・実用的な鍔のタイプ。

- 蟹甲鍔

- 蟹の甲羅のような模様や質感を持つ鍔。立体感のある紋様が特徴です。

- 金象嵌鍔

- 金を象嵌して装飾した豪華な鍔。色味のコントラストが華やかです。

- 銀象嵌鍔

- 銀を象嵌して装飾した鍔。金象嵌と同様に華やかな見栄えがあります。

- 象嵌

- 金属の表面に別の金属を嵌め込み、模様を作る装飾技法。鍔だけでなく刀装具全般に用いられます。

- 彫金

- 金属表面を彫って模様を作る技法。鍔の彫刻や装飾に広く用いられます。

- 透かし

- 鍔の透かし(openwork)技法全般。金属を抜いて紋様を作ることで軽量化と美観を両立します。

- 螺鈿

- 貝殻を薄片にして嵌め込み、虹色の輝きを出す装飾技法。鍔にも使われることがあります。

- 柄(つか)

- 刀の握る部分。鍔は柄と刀身の間を仕切り、接続と護手の役割を担います。

- 目貫

- 柄の装飾部品の一つ。鍔の左右を飾ることが多く、デザイン性が高い部品です。

- 鞘(さや)

- 刀身を収める鞘。鍔は鞘と柄の間に位置し、全体のバランスと見た目に影響します。

- 刀剣鑑定

- 鍔を含む刀剣の価値や真偽を専門家が査定する作業。初心者にも学ぶ価値があります。

- 刀剣美術

- 刀装具を含む刀剣の美術的価値を評価・解説する分野。