岡田 康介

名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。

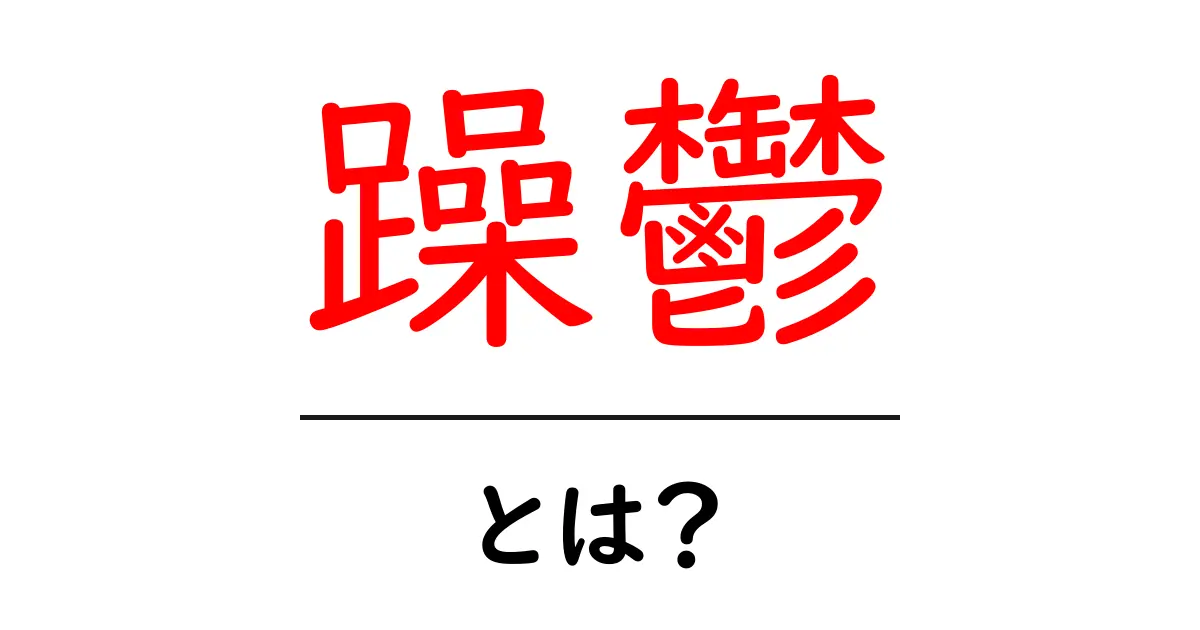

躁鬱とは何か

「躁鬱(そううつ)」とは、気分が高揚する「躁状態」と、気分が落ち込む「鬱状態」が交互に現れる病気のことを指します。正式には「双極性障害」と呼ばれ、長い目でみると生活のリズムや感情の波が安定しにくくなることがあります。躁鬱は治療できる病気です。正しい診断と継続的な治療で、普通の生活を取り戻すことが十分に可能です。

躁のときの特徴

躁状態では、いつもより元気に感じ、眠る時間が少なくても疲れをあまり感じず、創造的なアイデアがあふれます。会話が早口になり、計画を詰め込みすぎて現実的でなくなることがあります。これが続くと、体力を消耗したり、周囲とのトラブルにつながる場合があります。

鬱のときの特徴

鬱状態では、気分が落ち込み、何をしても楽しく感じられなくなります。眠れない、眠りすぎる、食欲が落ちる、集中力が低下する、罪悪感や自分を責める思いが強くなることがあります。

なぜ起きるのか

原因は複数あり、遺伝的な要素、脳の働きの特徴、ストレス、睡眠や生活リズムの乱れなどが関係します。遺伝が関係するケースが多いことが研究でわかっていますが、環境の影響も大きいです。

診断と治療

診断は精神科の専門医が、問診や家族の情報、症状の経過をもとに判断します。治療には、薬物療法と心理社会的療法(認知行動療法、家族療法など)が組み合わされます。治療の目的は、躁状態と鬱状態の波を安定させ、日常生活の機能を回復することです。薬の名前や用量は個人ごとに異なり、医師の指示を守ることが重要です。

対処のポイント

家庭や学校、職場の周囲の理解と協力が大切です。自分の状態を過小評価せず、早めに専門家に相談することが大事です。日々の生活では、規則正しい睡眠、バランスのとれた食事、適度な運動、過度なアルコールや薬物の使用を避けることが推奨されます。自己判断で薬を増減せず、定期的に受診を続けましょう。

表:躁鬱の特徴と対処

日常生活で気をつけたいこと

自分の状態を無理に隠さず、信頼できる人に相談して支援を受けましょう。睡眠、食事、運動、ストレスの管理を心がけ、急な予定の変更や高いリスクを伴う行動は避けることが望ましいです。

よくある誤解と正しい理解

躁鬱は弱さではなく、医学的な状態です。 病気であることを認め、適切な治療と支援を受ければ、生活の質を大きく改善できます。周囲の理解と優しいサポートが回復の重要な要素です。

躁鬱の関連サジェスト解説

- 躁鬱 とは 簡単に

- 躁鬱病は、気分が大きく上下する病気です。専門の正式名称は双極性障害といいますが、日本では日常的に『躁鬱』と呼ばれることが多いです。この記事では、中学生にも分かるように、躁鬱病が何か、どういう状態が起こるのか、どうやって治療・支援を受けるのかをていねいに解説します。躁鬱には大きく分けて2つの状態があります。・躁状態の特徴: 気分が高まり、元気で話すペースが速くなり、眠る時間が少なくても疲れを感じにくい。自信が過剰になり、計画を次々立て、衝動的な買い物や危険な行動をしてしまうこともある。・鬱状態の特徴: 気分が落ち込み、何をしても楽しくなく、興味をなくす。眠れないこともあれば眠り過ぎることもある。疲れや集中力の低下、食欲の変化、将来への不安や自分を責める気持ちが強くなることがあります。原因と治療の基本: 原因は完全には分かっていませんが、遺伝、脳の働き、ストレスなどが関係します。医師による正しい診断が大切です。治療には薬物療法と心理療法が使われます。薬としては気分を安定させる薬がよく使われ、必要に応じて他の薬が追加されることもあります。心理療法(例:認知行動療法)は気分の変動を理解し、ストレスを減らす手助けをします。睡眠を規則正しく保つこともとても重要です。周囲のサポート: 家族や友だちは話をよく聞き、判断をせずに寄り添うことが大切です。学校の先生にも相談できる環境を整えるとよいでしょう。この病気は恥ずかしいことではなく、適切な治療で日常生活を取り戻せる可能性が高いです。

躁鬱の同意語

- 躁鬱病

- 躁状態と鬱状態を繰り返す精神疾患の総称。現代医学では主に双極性障害を指す呼び名として使われます。

- 躁うつ病

- 躁状態と鬱状態を交互に繰り返す病気の別表記。読みは同じく「そううつびょう」です。

- 躁鬱性障害

- 躁と鬱が交互に現れる性質の障害を指す表現。現代では双極性障害の呼称が一般的ですが、歴史的・旧称として使われることがあります。

- 躁うつ性障害

- 躁とうつが交互に現れる障害を指す表現。昔の表現として見かけることがあります。

- 双極性障害

- 躁状態と鬱状態を繰り返す病気の正式名称。I型・II型といったサブタイプが存在します。

- 双極性障害I型

- 躁状態が著しく、時に精神病症状を伴うことが多い双極性障害の型。

- 双極性障害II型

- 躁状態は軽度で、鬱状態が顕著になることが多い双極性障害の型。

- 気分障害

- 気分の変動を特徴とする障害群の総称。双極性障害はこの中の一つとして位置づけられます。

躁鬱の対義語・反対語

- 安定

- 気分が大きく上下せず、長い期間にわたって安定している状態。躁鬱のような極端な気分の揺れが少ないイメージです。

- 落ち着き

- 感情が急に高ぶったり沈んだりせず、心が静かで落ち着いた状態。日常のストレスにも比較的強く対応しやすい状態を指します。

- 穏やかさ

- 感情の波が穏やかで、攻撃的な反応や過度な興奮が少ない性質。周囲にも穏やかな印象を与えます。

- 平穏

- 騒がしい出来事や過剰な感情の動揺がなく、心が穏やかで安定している状態。

- 平静

- 心が静まり、興奮や落ち込みが抑えられていること。内的な動揺が少ない状態を表します。

- 均衡

- 感情の起伏が抑えられ、心の状態がバランスよく保たれていること。

- 一貫性

- 気分や行動が一定のリズムで安定していること。急激な変化が少ない状態を指します。

- 中庸

- 過度にも過度にも偏らず、適度で安定した状態。感情の波が小さいことを意味します。

- ノーマルな気分

- 特別に高揚せず落ち込まず、普通で安定した気分の状態を指します。社会的には“健全な日常の気分”と理解される表現です。

躁鬱の共起語

- 躁状態

- 躁状態とは高揚感・過度の活動性・話し好き・眠気の減少など、躁の状態を指す

- 鬱状態

- 鬱状態とは落ち込み・無気力・意欲の低下・疲労感など、鬱の状態を指す

- 双極性障害

- 躁とうつの波を繰り返す長期的な精神疾患の総称

- 双極性障害I型

- 躁状態が顕著で、重症の躁状態が現れることが多い型

- 双極性障害II型

- 軽躁状態と重いうつ状態を組み合わせる型

- 躁うつ病

- 旧称。現在は双極性障害と呼ばれる

- うつ病

- 鬱状態を指す一般用語。双極性障害の鬱相にも使われることがある

- 気分障害

- 気分の持続的な異常を含む広いカテゴリ

- 気分安定薬

- 躁鬱病の治療に用いられる薬剤群。リチウムなどが代表例

- リチウム

- 代表的な気分安定薬。躁状態・うつ状態の予防に用いられる

- バルプロ酸

- 気分安定薬のひとつ。躁状態の治療や予防に用いられる

- ラモトリジン

- 抗てんかん薬で、気分安定薬として用いられることがある

- 抗精神病薬

- 躁状態の治療や統合失調症状の治療に用いられる薬剤

- 抗うつ薬

- 鬱状態の治療薬。ただし躁鬱病では慎重に使用されることがある

- 自殺リスク

- 躁鬱期には自傷・自殺のリスクが高まることがある

- 睡眠障害

- 睡眠の質・量が乱れる状態。躁鬱病の症状として現れることがある

- 睡眠

- 健康な日常の睡眠リズム

- 不眠

- 眠れない状態

- 過眠

- 眠り過ぎてしまう状態

- ストレス

- 発症・再発の要因となる生活・環境要因

- 発症年齢

- 初めて症状が現れる年齢のこと

- 遺伝的要因

- 家族に同様の疾患がいるとリスクが高まることがある

- 生活リズム

- 規則正しい生活リズムの維持が治療の一部

- カウンセリング

- 心理療法の一種。医師と並ぶ治療の柱

- 認知行動療法

- CBT。認知と行動を変える心理療法

- CBT

- 認知行動療法の略。躁鬱病の治療補助として有効

- 心理教育

- 患者と家族へ疾患について教育するプログラム

- 休職

- 職場を一定期間休むこと

- 復職

- 職場へ戻ること

- 入院

- 症状が重い場合の入院治療が必要になることがある

- 退院後の支援

- 退院後の社会復帰をサポートする取り組み

- スティグマ

- 精神疾患に対する社会的偏見・差別

- 支援団体

- 患者支援を行うNPO・団体

- 家族支援

- 家族へのサポートや教育

- 自己管理

- 自己観察・日誌づけなど、症状の変化を自分で管理すること

- 自己モニタリング

- 日々の気分・睡眠・活動を記録して変化を把握すること

- セルフケア

- 日常生活の自己管理・ストレス対処の工夫

- 食欲変動

- 躁鬱の波で食欲が増減すること

- 過活動

- 躁状態で活動的になりすぎる状態

- 職場影響

- 仕事のパフォーマンスや就業状況への影響

- 家族歴

- 家族に似た疾患の履歴がある場合のリスク要因

- 生活の乱れ

- 生活リズムの乱れが再発を招くことがある

躁鬱の関連用語

- 躁鬱病

- 古い表現で、現在は“双極性障害”と呼ばれます。躁状態と鬱状態という2つの極端な気分エピソードを繰り返す疾患です。

- 双極性障害

- 躁状態と鬱状態を繰り返す主要な精神疾患の総称のこと。I型・II型などの型があり、治療で安定を目指します。

- 躁状態

- 日常生活よりも高ぶり、活動が過剰になり眠気を感じにくい状態。判断力が低下することもあります。

- 躁エピソード

- 躁状態の発作のこと。極端に高揚した気分や過活動が特徴です。

- 鬱状態

- 長く続く落ち込んだ気分や興味・意欲の低下、体調変化がみられる状態です。

- 鬱エピソード

- 鬱状態の発作を指します。意欲低下やエネルギーの欠如が主な症状です。

- 軽躁状態

- 躁状態より症状が穏やかな状態。気分が高揚しつつも、日常生活に大きな支障が出ないことが多いです。

- 躁相

- 躁状態の局面を指す用語です。

- 抑うつ相

- 鬱状態の局面を指す用語です。

- 双極性障害I型

- 躁エピソードをはっきりと経験することが特徴的な型です。強い躁状態が混ざることもあります。

- 双極性障害II型

- 鬱エピソードが重く、軽躁エピソード(軽躁状態)と組み合わさる型です。

- 躁鬱混合状態

- 躁状態と鬱状態の症状が同時期に現れる状態です。判断が難しくリスクが高まることがあります。

- 双極スペクトラム障害

- 双極性障害の広いスペクトラムを指す概念で、診断の範囲を広く捉えます。

- 気分安定薬

- 躁鬱の波を抑え、気分を安定させる薬の総称です。長期管理に用いられます。

- リチウム

- 代表的な気分安定薬のひとつで、躁状態と鬱状態の双方を抑える効果があります。

- バルプロ酸ナトリウム

- 抗てんかん薬の一種ですが、躁鬱の治療にも用いられます。

- ラミトリジン

- 気分安定薬の一つで、躁鬱の波を安定させる働きがあります。

- 抗精神病薬

- 躁状態の治療にも使われる薬で、症状の改善を助けます。

- 抗うつ薬

- 鬱エピソードの症状を改善する薬ですが、双極性障害では単独で使うと躁を誘発することがあるため、気分安定薬と併用されることが多いです。

- DSM-5-TR

- 米国精神医学会の診断基準集。双極性障害の診断にも用いられます。

- ICD-11

- 世界保健機関の疾患分類。国際的な診断基準として使われます。

- 心理療法

- CBT(認知行動療法)や家族療法など、薬物以外の治療法も重要です。

躁鬱のおすすめ参考サイト

- 双極性障害とは? - 国立国際医療研究センター病院

- 双極性障害とは - 原因、症状、治療方法などの解説

- 双極性障害とは(双極症) - こころシェア

- 躁うつ病)とは?うつ病との違いや症状・原因・治療までを解説

- 双極性障害とは - 順天堂大学医学部