岡田 康介

名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。

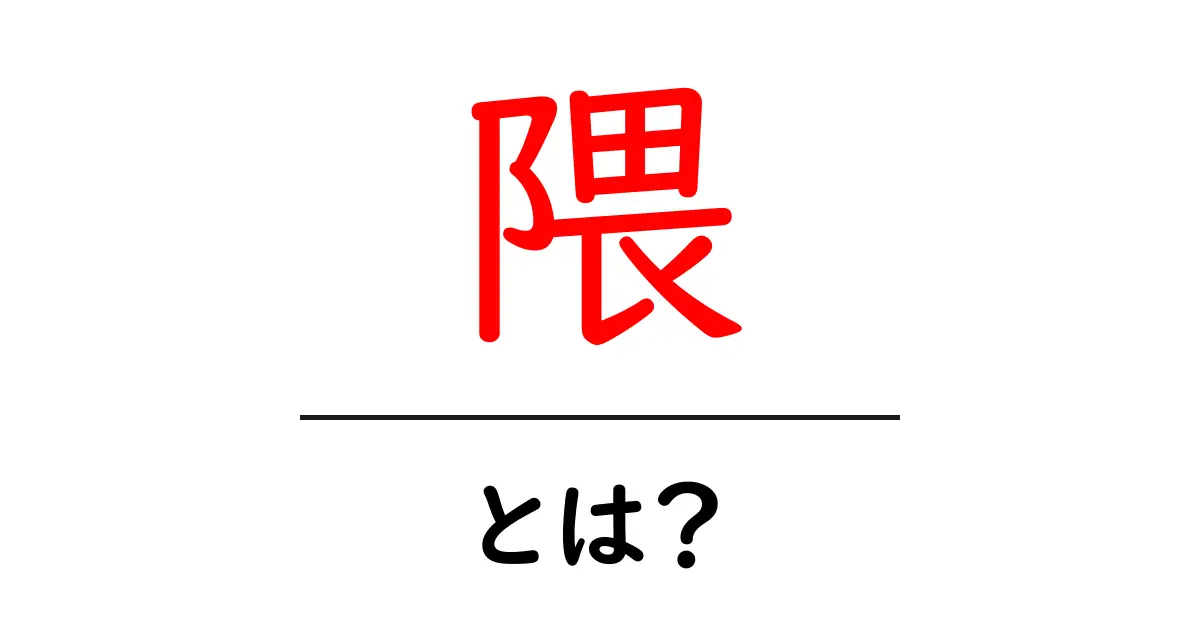

隈とは何か

隈という漢字は日常会話ではあまり使われないことが多い字です。しかし辞書を開くといくつかの意味や使い方が見つかります。初心者の方にも分かるように、ここでは 隈の基本的な意味 と実際の使い方のヒントを丁寧に紹介します。

隈の主な意味と使い方

まず押さえておきたいのは 形の端や縁・境界 を表す意味です。物の端っこや境目を説明するときに使われることがあります。次に挙げるのは 陰影や影の部分 を指す意味です。デザインや絵の中で光と影の関係を説明するときに現れることがあります。

日常会話では頻繁に出てくる字ではありませんが、専門的な場面や名前として登場することがあります。特に 隈取り という言葉は Kabuki の化粧技法を指す有名な用語です。隈取りは顔の陰影を強調して舞台映えをよくするためのデザインです。

姓として使われるケースもあり、日本には 隈という名字 を持つ人がいます。実在の人物としては建築家の 隈研吾 さんが広く知られています。名前として使われる場合には読み方が文脈によって変わることもあります。

読み方のコツと使い方のヒント

読み方の基本は くま が多いです。ただし音読みとして読む場面もあるため、辞書の読み方欄を確認する癖をつけると良いでしょう。新しい語を覚えるときには、実際の文で使ってみるのが効果的です。例えば 隈の形が強調されたデザイン など、自分の言葉で言い換え練習をしてみてください。

関連語と使われ方の例

| 語句 | 意味・ポイント |

|---|---|

| 隈取り | Kabuki の化粧技法の名前。陰影を強調するための特徴的な化粧です。 |

| 隈という名字 | 姓として使われ、日本の人名の一部として現れます。 |

まとめ

隈は日常会話で頻繁に使われる字ではありませんが、形の意味や陰影の意味を持つこと、また名字として現れることを知っておくと漢字の学習が深まります。身近な語彙や名字としての使われ方を押さえておくと、漢字の理解が広がります。

隈の関連サジェスト解説

- 熊 とは

- 熊 とはという言葉は、日本語で“くま”を指す生き物のことです。クマは哺乳類で、クマ科(Ursidae)に属します。大きさや色は種類によってさまざまで、代表的な種類にはツキノワグマ(日本の山地にいる種)、ヒグマ(北半球の広い地域に分布)などがいます。体は丸みを帯びがっしりとしており、前足には鋭い鉤爪があり、木登りや泳ぎが得意な個体もいます。食べ物は肉だけでなく木の実、昆虫、草、果物など幅広く、季節や地域で変化します。多くの熊は冬になると冬眠しますが、種や地域によって異なります。日本ではツキノワグマやヒグマが有名で、野生の熊は人を怖がる一方で人間に興味を示すこともあります。山道を歩くときは音を立てて気配を知らせ、ゴミや匂いの強い食べ物を避けるなどの安全対策をとることが大切です。熊を見かけたときは近づかず静かに離れ、背を向けて走らず落ち着いて行動します。子どもたちにとって怖い存在に感じることもありますが、正しい知識を身につければ安全に自然を楽しむことができます。熊は日本の自然や文化にも深く関わっており、絵本や民話、アニメなどで登場することもあります。自然を守りつつ野生動物への理解を深めることが、共存への第一歩です。熊 とは何かを知ることは、命を守るうえで大切な基礎知識となります。

- クマ とは

- クマ とは、森や山など自然の中にいる大型の哺乳類です。毛が長く、前足には大きな爪があり、体はがっしりしています。世界にはさまざまなクマがいますが、日本でよく知られているのはツキノワグマとヒグマです。これらのクマは大きさや毛の色、生活する場所が少しずつ違います。クマは基本的に草や木の実、昆虫、小さな動物を食べる雑食性で、季節や地域によって好む食べ物が変わります。寒い季節にはエネルギーを節約するために冬眠をするクマもいますが、すべての地域で必ず冬眠するわけではありません。冬眠中はほとんど食べず眠り続けます。クマの体は力が強く、長い爪と鋭い歯を持っています。そのため近づきすぎたり驚かせたりすると危険になることがあります。野生のクマは人を避ける性質もありますが、人間の生活圏に近づくこともあります。森の中を歩くときは、クマに気づかれないように音を立てたり、食べ物の匂いを外に置かないようにしたりすることが大切です。山道を歩くときには、ゴミや食べ物をまとめておく、クマよけの用品を使うといった対策が有効です。もしクマに遭遇したら、慌てずに距離をとって静かに後ずさりします。走って逃げると追われることが多いので、背中を向けずゆっくり下がるのが基本です。子どもには近づかず、クマを見つけたら大声で追い払おうとせず、落ち着いて離れるよう伝えましょう。地域の自然教育施設や自治体が提供する安全ガイドを参考にするのも良いです。自然と触れ合うときには、クマの存在を忘れず、共存のためのマナーを守ることが大切です。

- クマ とは 目

- このキーワード『クマ とは 目』について、まずは意味の幅を整理します。ここでは、三つの主な解釈を紹介します。1) クマ=動物の熊、2) クマ=目の下の影、3) 目そのものの説明と、それがどう結びつくかです。まずクマが動物である場合の説明です。クマは広い森林に住む大型の哺乳類で、ヒグマ・ツキノワグマなどが代表的です。毛皮は厚く、前足には鋭い爪があります。地域や季節により行動や食べ物が変わりますが、基本的には野生で暮らす生き物です。次にクマが目の下の影を指す意味です。日常会話では「クマができる」「クマがある」と言い、疲労、睡眠不足、遺伝、アレルギーなどが原因で目元に暗い影が見える状態を指します。対策としては規則正しい睡眠、適度な休憩、適切な保湿、冷却などが挙げられます。最後に目という意味での使い方です。目は顔の部位の一つで、視覚を司る器官です。目の周りのトラブル、視力、表情など、美容や健康の話題でよく登場します。検索キーワードとして『クマ とは 目』と入力すると、動物の話題か美容の話題かで読み手の意図が分かれます。読み手の意図を読み取り、解決策を段階的に伝えることが大切です。このような場合の読み方のコツとしては、まず自分が知りたい対象をはっきりさせることです。動物のクマなら生態・種類・生息地、目のクマなら原因と対策、そして両者を混同しやすい点を丁寧に分けて説明すると良いです。タイトルや導入文にキーワードの意味を明示すると、初心者にも伝わりやすくなります。SEOの観点では、関連語や同義語を自然に取り入れ、段落ごとに話題を整理するのが効果的です。

- 球磨 とは

- 球磨 とは、熊本県の地名で、主に球磨郡を中心とする山間の地域を指す表現です。球磨川という大きな川が流れ、谷あいの風景と豊かな自然が特徴で、四季ごとに表情を変える自然観光の舞台となっています。歴史的には山間の小さな集落と農耕文化が長く続き、祭りや民俗も現在まで受け継がれています。地名としてだけでなく、地元の特産品や地名を指す総称として使われることもあり、球磨川・球磨焼酎・球磨郡といった関連語とセットで検索されることが多いです。球磨焼酎はこの地域で作られる酒の一種で、水の良さと寒暖の差が香りや口当たりに影響します。土地ごとに微妙に味が異なり、焼酎好きの間で人気があります。観光面では、渓谷の遊歩道や温泉、伝統工芸の体験など、自然と文化を同時に楽しめるスポットが点在しています。検索時のコツとしては、球磨 とはの意味だけでなく、関連語として球磨川・球磨焼酎・球磨郡を合わせて調べると、地域の成り立ちや産品の背景がつかみやすくなります。中学生にも分かるように言い換えると、「球磨は熊本の山と川のある地域で、川の水を使ったお酒が有名な場所」という感じです。

- くま とは 目

- この記事では、検索キーワード「くま とは 目」が指す意味を、初心者にも分かるように解説します。まず「くま」は日本語で動物の熊を指す語で、漢字では熊と書きます。子ども向けに説明する場合、くまは森にすむ大型の哺乳類で、毛が長く、季節によっては冬眠する種類もあると伝えると理解しやすいです。次に「目」は体の部位の一つで、視覚をつかさどる器官です。目を守るためのまぶたやまつ毛、視覚情報が脳へ伝わる仕組みなど、基本をかみ砕いて紹介します。ここで「くま とは 目」という語句をSEOの観点から分解すると、1) くま とは: 熊の説明、2) 目: 目の機能やメカニズム、3) くま とは 目という組み合わせの意味の探り方、検索意図の違いが見えてきます。動物の生態を知りたい人は「くま とは」だけを検索しますが、目の話題と混ぜる意図の人もいます。記事の構成としては、導入で「くまとは何か」を丁寧に説明し、続いて「目の仕組み」を詳しく解説し、最後に「くま とは 目」という表現の意味や使い方、誤解のポイントを整理します。初心者向けには、専門用語を避け、図解や身近な例え、用語の定義を分かりやすく並べることが大切です。SEO対策としては、見出しにキーワードを分散配置し、関連語(熊、目、視覚、動物の生態、解剖学など)を自然に取り入れると効果的です。検索エンジンは文脈と読み手の意図を重視しますから、読者が知りたい情報を先に提示し、段落を短く読みやすく区切る工夫をしましょう。この記事を通じて、くま とは 目の意味と使い方が理解でき、同時にSEOで使える文章のコツも身につきます。

- 東海オンエア 熊 とは

- 東海オンエアは日本の有名なYouTubeグループで、東海地方を拠点に活動しています。彼らの動画は挑戦企画、検証、街ぶらりなどさまざまな企画で人気です。検索語「東海オンエア 熊 とは」と入力する人がいるのは、このグループの動画やSNSで「熊」という言葉がよく登場するからです。ここでは、中学生にも分かるように「熊」が意味する可能性をわかりやすく解説します。まず、最も基本的な意味としては、動物の“くま”を指すことです。動画内でクマの着ぐるみを登場させたり、くまをモチーフにしたアイテムや演出が使われたりする場合があります。こうした場面では、文字通りの「熊」が話題の中心になることが多いです。次に、ファンの間で使われるニックネームや愛称としての意味です。公式の固有名詞としての熊はいませんが、視聴者の間で「くまさん」や「くま」と呼ぶことで場を和ませる演出になることがあります。動画のキャラクター性や笑いの要素として使われる場合が多いでしょう。また、企画名やサムネイルの一部として『熊』が使われることもあります。たとえば熊を題材にした挑戦や、熊のように強い/大きいものを比べる企画など、テーマとして登場します。これらは必ずしも特定のメンバーを指すわけではなく、その動画の内容を表すキーワードとして機能します。この語を正しく理解するには、実際の動画説明欄や公式SNS、コメント欄を確認するのが有効です。動画内でどう使われているのか、どの企画で出てくるのかを見れば、意味が見えてきます。SEOの観点からは「東海オンエア 熊 とは」に加え、「東海オンエア 熊 ニックネーム」「東海オンエア くま 企画」など関連語を組み合わせて使うと、検索意図に近い情報を提供できます。結論として、「東海オンエア 熊 とは」は、文脈によって意味が変わる言葉です。動物の熊、ファンの愛称、企画のテーマのいずれかを指すことがあり、公式には特定の固有名詞として固定されているわけではありません。

- 目の下 クマ とは

- 目の下 クマ とは、目の下の皮膚が他の部位より暗く見える状態のことを指します。人によって見え方が異なり、青クマ・茶クマ・黒クマなどタイプが分かれることがあります。青クマは睡眠不足や血行不良、肌が薄いことが原因で、皮膚の下の血管が透けて青く見えるのが特徴です。茶クマは色素沈着が原因で、日焼け・アレルギー・こすり過ぎなどでできやすいです。黒クマは影のような暗い印象で、加齢に伴う脂肪のへこみや目元の筋肉のたるみが原因となることがあります。原因には眠気だけでなく、疲れ、ストレス、長時間のパソコン作業、鼻づまり、遺伝的な要素も関係します。日焼けや保湿不足、アルコールの摂りすぎも影響することがあります。対策としては生活習慣の改善と目元のケアが基本です。- 規則正しい睡眠: 毎日同じ時間に眠り、質の良い睡眠をとる- 目元のケア: 保湿と日焼け止め、優しいアイクリームを使い、こすらない- 冷却と血行促進: 朝晩に冷たいタオルやアイパックで血流を整える- 食生活: 鉄分・ビタミンC・ビタミンKを含む食品を取り、適度な水分を摂る- アレルギー対策: 鼻づまりがある場合は原因を避けるか医師に相談いつ医師に相談すべきか: 急にクマが大きくなった、痛みや腫れがある、視界に異常を感じる、薬のアレルギー反応が出るなど、自己判断で改善しない場合は専門医に相談してください。まとめ: 目の下 クマ とは見た目の印象を左右する現象です。タイプごとに原因が異なるため、睡眠・生活習慣・目元ケア・食事を総合的に整えることが大切です。

- 目の下 くま とは

- 目の下 くま とは、目の下の皮膚が暗く見える状態のことです。見た目が疲れているように見えることから、学校や友達との会話でも話題になりやすいテーマです。くまには青く見えるタイプ、茶色っぽく見えるタイプ、影のように暗く見えるタイプの3つの特徴があり、それぞれ原因が少し違います。青いくまは血管が薄い皮膚の下を透けて青く見えることが多く、睡眠不足や体を冷やす生活、運動不足が影響します。茶色いくまはメラニンの蓄積や乾燥、紫外線の影響が関係します。影のくまは頬骨の形や顔の立体感、光の当たり方の影響で暗く見えるだけの場合もあります。原因には生活習慣の乱れだけでなく、遺伝、アレルギー性鼻炎、花粉症、長時間のスマホ・パソコン作業、ストレス、喫煙なども関係します。特にアレルギー性鼻炎は目の周りをこすってしまうことがよくあり、くまが悪化しやすいです。対策としては、まず睡眠時間を十分にとること、規則正しい生活を心がけること、塩分を控えめにして体のむくみを減らすことが大切です。日頃の食事ではビタミンCやビタミンKを含む野菜・果物をとると肌の血行を助けることがあります。外出時には日焼け止めを目元にも使い、日陰を選ぶ工夫をしましょう。家では冷たいタオルで目元を優しく冷やすと血管が収まり青味が和らぐことがあります。アイクリームを使う場合は低刺激・無香料の商品を選び、強い成分を避けることが大切です。もしくまが長く続いたり、急に濃くなったり、腫れ・痛み・視界に異常が出たりする場合は、医師や皮膚科に相談してください。思春期の間は体の変化も多いので、過度な期待をせず、日常のケアを続けることが大切です。この記事のポイントは、くまには種類があり原因もさまざまだという点と、生活習慣の改善が最も身近で効果的な対策になる点です。

- ワンピース くま とは

- この記事では『ワンピース くま とは』を、初心者にも分かりやすく解説します。バーソロミュー・くまは作中に登場する重要なキャラクターで、凄い力を持つ人物です。彼はかつて海賊として世界を駆け巡りましたが、後に世界政府の七武海(Shichibukai)の一員として描かれています。くまの一番の特徴は『ニキュニキュの実』という悪魔の実の能力で、触れたものを反発させる力を持つ点です。これを使って攻撃を跳ね返したり、物を遠くへ飛ばしたりできます。さらに大きな意味として、作中では彼が麦わらの一味を守るため、彼らを安全な場所へ送る役割を果たす場面があります。くまの背景には、謎めいた過去や世界政府の陰の計画が関わっていると示唆され、彼の肉体が後にパシフィスタと呼ばれる人型兵器の素体として使われたことが分かっています。これらの設定は、One Pieceの世界が力と倫理、自由と支配といったテーマをどう扱っているかを知る手掛かりになります。

隈の同意語

- 影

- 光を遮る物体の後ろにできる暗い部分。隈が指す最も基本的な意味の一つです。

- 陰

- 光が遮られて現れる薄暗さ・陰の部分。広い意味での影のニュアンスを表します。

- 日陰

- 日光が直接当たらない場所の陰。涼しさや視界の暗さを表す語句です。

- 陰影

- 光と影の対比で生まれる明暗のニュアンス。美術・写真・デザインの専門用語としても使われます。

- 暗がり

- 薄暗く周囲が見えにくい状態。暗さ・陰気を含む表現です。

- 隅

- 物の端・すみ。角の内側にある小さな部分を指す語。隈の意味と重なる場面もあります。

- 隅っこ

- 物の隅・端の小さな場所。目立たない場所を指す言い方です。

- 端

- 物の端・端っこ。境界の部分を指す言葉で、隈と似たニュアンスで使われることがあります。

- 角

- 物の角・隅。曲がりくちの部分を指す言葉で、隈の“入り組んだ部分”という意味合いに近いことも。

- くま

- 目の周りにできる暗い影・腫れのこと。いわゆる“クマ・目の下のくま”として日常的に使われます。

- 目の下のくま

- 特に目の下に現れる暗い影や腫れ。疲労・睡眠不足・血行不良などが原因になる表現です。

- むくみ

- 体の余分な水分が溜まって膨らむ状態。目の周りに現れると“くま”の一因になることがあります。

隈の対義語・反対語

- 中心

- 隈が指す“角・端”の対義語として、物の最も内側・真ん中の位置を指す語です。

- 真ん中

- 中心とほぼ同義で、物の中央の位置を表す語。隈の端・角の反対の意味合いで使います。

- 中央

- 物事の中心部・最も重要な位置を表す語で、隈の対概念として使われます。

- 内側

- 外側・隈の反対となる、内部にある側を指す語です。

- 奥

- 内部の深い位置を示す語。隈の外縁・端に対する内側のニュアンスで使います。

- 内部

- 物の内側の部分を指す語。外部・隈の端の対義語として用いられます。

- 開放空間

- 閉じた隈のイメージに対して、開かれて広い空間を指す語です。

- 広がり

- 狭い隈の対義語として、広く伸びた状態を表す語です。

- 全面

- 局所的である隈の対義語として、全体にわたる状態を指します。

- 全体

- 部分的でない全体の意味。隈の局所性の対語として使われます。

- 部分的に

- くまなくの対義語として、一部だけを指す語です。

- 一部だけ

- 全体ではなく一部のみを指す語。くまなくの対義語として使われます。

- ざっと

- くまなくの対義語として、丁寧で綿密でないざっくりとした調べ方を表す語です。

- 不徹底

- 徹底していない状態を表す語。くまなくの対義語として使われます。

隈の共起語

- 隈取り

- 歌舞伎の化粧法。目の周りや頬に力強いラインを描き、役柄を象徴する個性的な化粧表現です。

- 陰影

- 光と影の表現。写真・絵画・デザインなどで立体感や雰囲気を作る基本要素です。

- 目の下のクマ

- 睡眠不足や疲労、血行不良などで目の下に現れる黒ずみ・影の総称。美容・健康系の話題でよく使われます。

- 黒クマ

- 目の下に現れる黒い影のこと。写真や美容の表現で使われることが多い用語です。

- 青クマ

- 目の下の青みがかった影。血行不良や冷えによる色調変化を指します。

- 茶クマ

- 目の下の茶色い影。色素沈着の一種として説明されることが多いです。

- 目元の陰影

- 目の周りの影のこと。化粧・写真・印象づくりの表現で使われます。

- 隈研吾

- 日本の著名な建築家。現代建築・デザインの文脈で頻出します。

- 隅(すみ)

- 物の端・角。隈と意味が近い語として関連づけられることがあります。

- くまどり

- 隈取りの読み方の一つ。歌舞伎の化粧法を指す語として使われます。

隈の関連用語

- 隈(くま)

- 目の下にできる暗い影・くずれた影の総称。睡眠不足・疲労・血行不良・加齢などが原因で現れ、青クマ・茶クマ・黒クマと分類されることが多い。

- 青クマ

- 目の下が青紫色に見えるタイプのくま。血行不良や冷え、疲労が原因で血管が透けて見えることが多い。

- 茶クマ

- 茶色っぽい影のくま。日焼けや色素沈着、摩擦、加齢などによる色素沈着が原因となることが多い。

- 黒クマ

- 黒っぽい影のくま。脂肪や皮膚のたるみ、影の重なりが深く見える状態で、加齢とともに目立つことがある。

- 隈取(くまどり)

- 歌舞伎の化粧技法のひとつ。目の周りや頬に太い線や色を入れ、役柄の性格・力強さなどを強調する独特のメイク。

- 隈なく(隈なく)

- くまなく。欠かさず、徹底的にという意味の副詞。例: 隈なく調査する。

- 隈研吾

- 日本の建築家。自然素材を活かした現代建築で知られ、国際的にも評価されている。

- 隈という姓

- 日本の苗字のひとつ。地名由来のケースが多く、名字として用いられる。

- くまなく見る

- 隈なく見ると同義の表現。物事を隈なく、隅々まで観察する意味。